川口市の税理士です。

会計・税務については

中小企業や個人事業主の方を全力サポートする税理士です。

〒333-0857 埼玉県川口市小谷場400-202

決算料金なしのシンプルな料金体系。

佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

本年も、皆さまのお役に立てる事務所であり続けられるよう、一層努力してまいります。さて、1月となり、新しい一年が始まりました。

年末年始の慌ただしさも落ち着き、街には少しずつ日常のリズムが戻りつつあります。

とはいえ、この時期は一年でも特に冷え込みが厳しく、体調を崩しやすい季節です。

朝晩は冷え込みが強く乾燥も続きますので、暖かくしてお過ごしください。皆さまにとって、この一年が健やかで実り多いものとなりますよう、心よりお祈り申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

2026年1月 川口市 の 佐山直人税理士事務所

佐山直人

1月号の目次

・2026年1月の税務事項について

・AI時代を生きる

2026年1月の税務事項について

1/13

・前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

2/2

・支払調書の提出

・源泉徴収票の交付

・固定資産税の償却資産に関する申告

・11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)

AI時代を生きる

◆拡大する「シャドーAI」 ◆AIの裏に潜むリスク ◆AI理解・教育の欠如 ◆安全な環境づくり ◆AIを「理解したうえで使いこなす」経営へ 今後AIは、「企業の知のパートナー」として位置づけられる時代に入る。その適切な導入とガバナンスを実現する企業だけが、デジタル資本主義の荒波を乗り越えられる。 | |

税理士のつぶやき

いまやAIは多くの人にとって身近な存在。

無料で使える便利さに慣れてしまうと、気づかないうちに手放せなくなるかもしれません。

その時こそAI企業にとっての収穫の時期到来!…なんつって

無料税務相談受付中

電話番号は下記になります。

050-3631-6285

まずは無料税務相談から。お問い合わせはメール・電話・FAXいずれでも行っております。

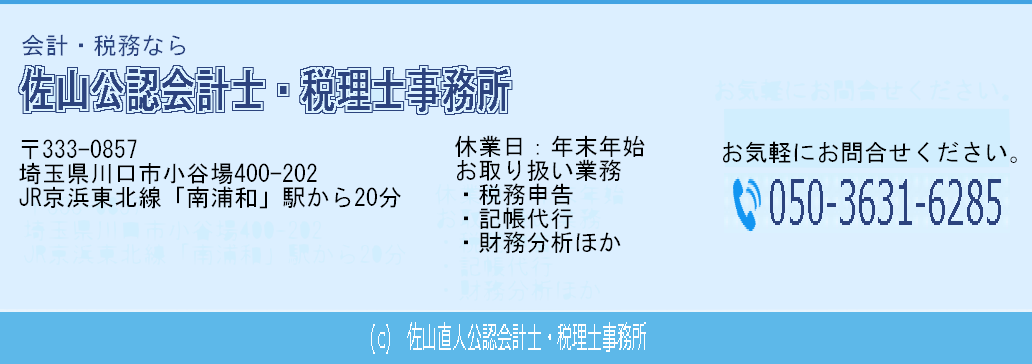

事務所名

佐山公認会計士・税理士事務所

サイト名

佐山公認会計士・税理士事務所

代表

佐山直人

住所

埼玉県川口市小谷場400-202

アクセス

京浜東北線「南浦和」徒歩20分

※ご用の際は事前にご連絡ください。

営業時間

9:00~20:00

休業日

年末年始

事務所概要はこちら